在巴黎圣母院里燃烧的,还有近千年的历史记忆

2019年4月15日巴黎时间傍晚 , 位于法国巴黎市中心的巴黎圣母院起火 。 从不少当地市民在现场拍下的视频来看 , 塔尖在大火中坍塌 , 所有的木质框架都在燃烧 。 当地凌晨四点 , 巴黎消防部门发言人称“火势得到控制“ , 巴黎圣母院中保存的珍贵文物比如荆棘王冠安全 , 玫瑰花窗得以保留 。 许多人翻出《爱在日落黄昏时》的电影截图:

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

“卡西莫多失去了心爱的姑娘 , 终究也失去了他心爱的钟楼 。 “

“战争没有毁去他 , 却倒在了和平时期的修缮工作下 。 “

历史上 , 巴黎圣母院一直收到各方的资金的募集支持 。 它不仅是人们集体的成就和骄傲 , 还间接促成巴黎大学知识成长的运动 , 集会、教育、艺术、信仰 , 都与这座建筑息息相关 。

来自索邦大学的历史系的20岁学生卡米尔说:“心中充满了悲伤和愤怒的感觉 。 人们跪倒在地上一直在唱赞美诗 。 无论你是否是基督徒 , 我们历史的一部分正在着火 。 “(引自导筒《你相信巴黎圣母院有一天会消失吗?》)在这一点上 , 我们也许可以更理性的认识巴黎圣母院这次起火引来的记忆和想象 。

正如威尔·杜兰特在《信仰的时代》中对大教堂最后的结语:一代代的人曾走进这些大教堂去祈祷 , 一代代的人曾排着队伍由教堂走入坟墓 。 灰色的大教堂以岩石般的寂静看着他们进来 , 看着他们经过 , 直到有一天世界末日来临了 , 教条本身毁灭了 , 这些圣墙就会输给无所不蚀的时间 , 或者被铲平 , 而另建奉祀新神的新庙堂 。

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

(本文摘自威尔·杜兰特《文明的故事》第四卷《信仰的时代》下)

巴黎圣母院 , 哥特时代的来临

何以哥特式建筑革命在法国肇端并达于高峰?哥特式的风格并不是无中生有的 , 而是数百种的传统汇合为一的潮流:罗马式的长方形会堂、圆拱、圆顶和高窗;拜占庭装饰的题材;亚美尼亚人、叙利亚人、波斯人、埃及人及阿拉伯人的尖形拱、穹棱圆顶和成束的方柱;摩尔人的圆形与错综图饰;伦巴底人肋骨状的圆顶和塔面;日耳曼人特兴的幽默与怪异......但何以这些影响潮流会汇集在法国?

意大利 , 就财富及传统而言 , 是西欧最受欢迎的国家 , 应该领导哥特式的滋长 , 但它成了自身古典传统的俘虏 。 除意大利外 , 法国是12世纪最富裕的 , 并且是西方最进步的国家 , 尤其是它操纵并以财力支援十字军 , 并从他们所产生的文化刺激中受益;它在教育、文学和哲学方面 领导欧洲 , 其工匠被认为是拜占庭方面最好的 。 在“奥古斯都”菲利普时代 , 皇家的权力凌驾于分裂的封侯之上 , 使法国的富裕、权力及法国智慧的生活汇集在国王自己的领域之内 。 沿着塞纳河、瓦兹河、马恩河和埃纳河 , 有利的商业在进行着 , 产生的财富转用于巴黎、圣丹尼、曼特斯、努瓦永、苏瓦松、拉昂、亚眠、兰斯的教堂建筑上 。 金钱的滋育为艺术的生长准备了沃土 。

巴黎的圣母院兴建于塞纳的小岛上 。 其建造年代间接地显示了工作的庞大:诗班席位及袖廊建于1163至1182年 , 本堂建于1182至1196年 , 最西翼及塔建于1218至1223年;大教堂完成于1235 年 。 在最初的设计 , 袖廊的拱庙是罗马式的 , 但竣工时整个建筑是采用哥特式的 。 哥特式大教堂的西面通常不是水平的 , 因为到达塔顶的塔尖从未被建立 。 或许是这个原因 , 建筑物的正面有坚定简单的庄严感 , 使能干的学者们将其列为“人类最高贵的建筑学概念” 。

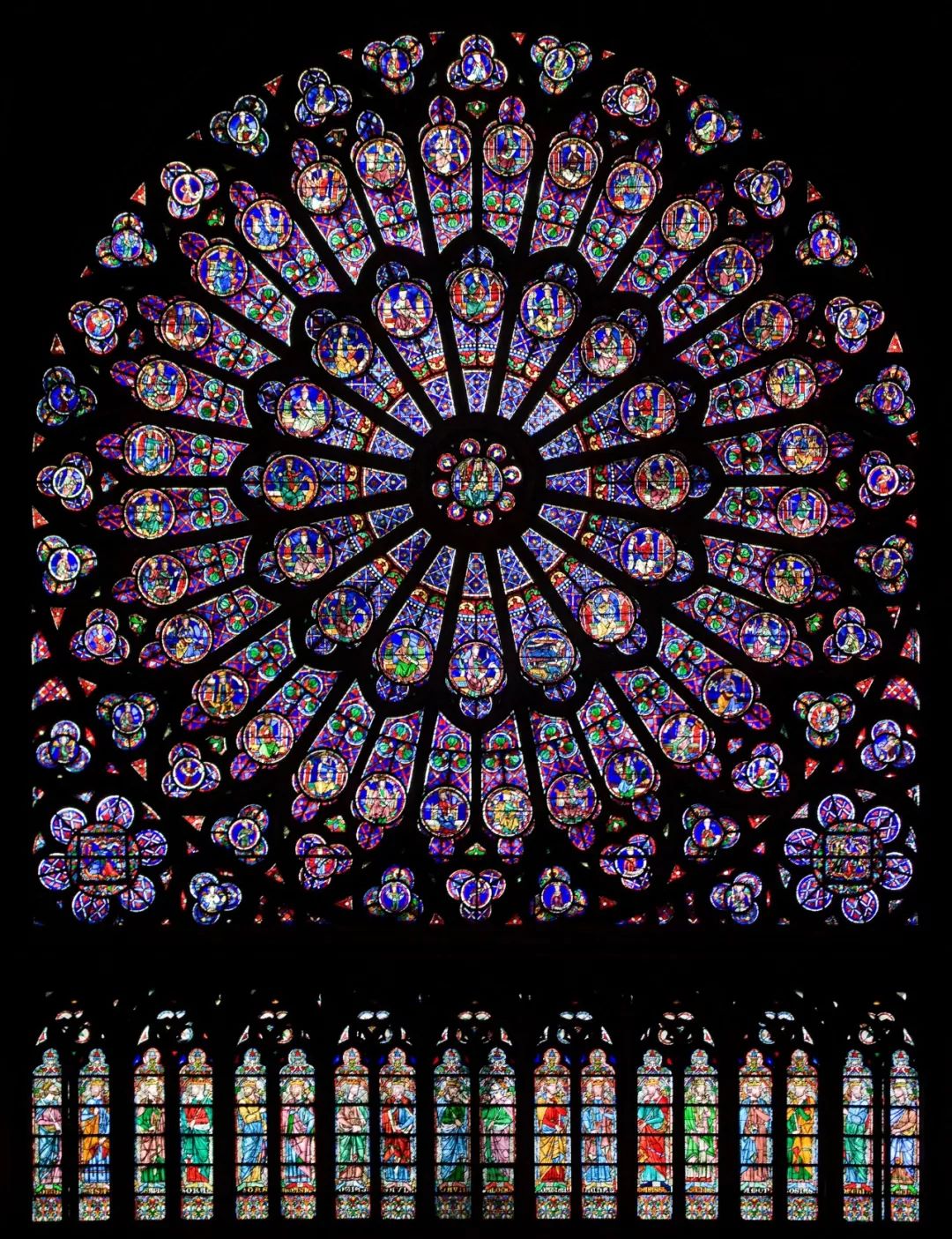

巴黎圣母院的玫瑰窗户 , 在条纹窗饰和色彩上都是杰作 。 雕刻 , 虽然被时间和革命损毁 , 仍代表了该艺术从君士坦丁到兰斯大教堂建筑之间的最高成就 。 在正门上的拱与楣间 , “最后的审判”雕刻的比后来所提出来的这个无所不在的主题更为安详:基督是一个恬静、威严的形象 , 在其右侧的天使体现了哥特式雕刻的优点 。 更好的还是北面门上的“圣母石柱”:在处理上这里有一种新的细致 , 涂饰的表面、自然的帏帐;一种新的安逸、优雅的立姿 , 将重量集中于一足 , 而使身体从僵硬垂直中解脱出来 。 在这个可爱的形象上 , 哥特式雕刻几乎从建筑中宣告独立 , 而且从其内容来看 , 即为一项杰作 , 而能巍然睥睨 。 在巴黎圣母院 , 变迁结束了 , 哥特式的时代继之而来 。

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

Julie Anne Workman

教堂的内部构造

大教堂的平面图仍主要是罗马式的长方形会堂:一个纵向的中堂 , 尾端有神殿和半圆形室 , 升起并介于两条通道之间 , 到一个由墙和柱支撑的屋顶 。 从一个复杂却吸引人的演进 , 这种简单的长方形会堂先演变成罗马式 , 而后变为哥特式的大教堂 。 中堂和通道被一个袖廊——横向的中堂——贯穿 , 在平面图形成一个拉丁十字样的形状 。 占地面积因为竞争或虔敬而扩大 , 巴黎圣母院占地6.3万平方英尺、沙特尔或兰斯大教堂占地6.6万平方英尺、亚眠大教堂7万平方英尺、科隆大教堂9万平方英尺、圣彼得大教堂10万平方英尺 。 基督教堂几乎总是朝向于——其头或半圆室指向——东边的耶路撒冷 。

因此 , 将正门开在西正面 , 使其特殊装饰能在落日余晖中相映成趣 。 在大教堂中 , 每个大门都是依“退凹层次”的方法所建造的拱门:最里面的拱上叠上一块较大的拱 , 使其相叠而突出 , 然后这块拱的上面再叠上一块更大的拱 , 一直叠到有8块这种伸展出头的层次之后 , 整个便形成像一只展开的介壳一般的形状了 。 这种相似的“层次从属”或部分渐变 , 使中堂拱门或窗户侧柱显得更美 。 整个拱门的每一层次或石块都可以加上雕塑或其他雕刻装饰 , 这样的大门 , 尤其是西正面的大门 , 便构成石制基督教训里的很多章节 。

西正面的庄严 , 由于两侧建有高塔而加深 。 这种高塔与青史同存 。 在罗马式和哥特式建筑中 , 这些塔不仅用来安置大钟 , 而且用来支持西正面的侧压力和翼廊的纵压力 。 在诺曼底和英国 , 三分之一的塔有许多窗口 , 或在基部洞开 , 当作“灯笼”之用 , 使自然光线能照进教堂中央 。 因为哥特式的建筑师偏爱垂直线 , 他们就特意在每一座塔上竖立一个塔尖;当财源、技术或风气不济时 , 有些塔尖便掉落了 , 如在博韦、圣母院、亚眠及兰斯大教堂就没有塔尖 , 沙特尔大教堂的3 个中只有2个 , 拉昂则5个中只有1个塔尖 。 法国北部的塔尖林立 , 同样 , 意大利各城市则布满了钟塔或钟楼 。 意大利的钟塔通常是和教堂本身分开的 , 如比萨的斜塔 , 或佛罗伦萨的乔托的钟塔 。 这种钟塔也许多少受了伊斯兰教尖塔的影响 , 然后又把这种样式传到巴勒斯坦和叙利亚 , 逐渐成为北方城镇的民间钟塔 。

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

Jerome Dumonteil

教堂内部 , 如果中央通道两侧的柱廊向平顶穹隆弯曲会合以支持拱门的话 , 则这种甬道看来像是翻覆的船体内壳 , 这也是中堂取名的由来 。 尤其在英国 , 雕刻或打铸得很美观的大理石或铁制栏杆横跨中堂 , 以保护内殿 , 避免在礼拜时被俗人闯进去 , 但这种栏杆有时破坏了教堂中央甬道长度的整体印象 。 内殿是唱诗班的席位 , 这些通常都是艺术作品;两个讲坛 , 有时由拉丁字拼成读经台;主持教士们的席位及主祭坛 , 后面一般都悬有一块装饰过的幕或屏风 。 在内殿四周 , 沿着甬道进入半圆形正殿 , 建有一排回廊 , 是为了让礼拜的行列能绕着整座大厦而设计的 。 在祭坛下 , 好像是为了要纪念罗马墓窖的陵寝 , 有些教堂建有地下墓 , 以保存守护圣徒的遗体或杰出要人的遗骸 。

罗马式和哥特式建筑的中心问题 , 在于如何支持屋顶 。 早期罗马式教堂的屋顶是木头造的 , 通常是用经过干燥处理后的橡木 。 这种木材如果保持适当的通风及避免潮湿 , 可无限期地使用 , 温切斯特大教堂的南面袖廊还保存有其11世纪时的木造天花板 。 这种构造的缺点是易遭火灾 , 一经燃烧 , 便不易施救 。

到12世纪初 , 所有的主要教堂都有石造的天花板 。 这种屋顶的重量决定了中世纪欧洲建筑的样式 。 大部分的重量必须由中堂两侧的柱子来支撑 。 因此 , 这些柱子必 须加以强化或增加 , 必须组合数支柱子成为一组簇柱 , 或代之以厚重的石墩 。 这种柱子、簇柱或石墩的顶上都加上一块柱冠 , 也许又加上一块拱基 , 以便有较大的空间承受来自上面的重量 。 每一个石墩或簇柱的地方都建起了一堵石拱:一个横拱跨过中堂通到对面的石墩;另一个横拱则跨过甬道通到壁上的石墩;一对纵拱则各通到前邻及后邻的石墩;一对斜拱则各跨过中堂而连接两个对角线上的石墩;也许另一斜拱又各跨过甬道而连接两个对角线上的石墩 。

通常 , 每一个拱在石墩上的拱基或柱冠上 , 都有它本身的支持点 。 但是 , 每一个拱一定要在一条连绵的线上相继不断地连到地面 , 以形成一组簇柱或石墩的一部分 。 这样构成的垂直效果 , 是罗马式和哥特式建筑的最佳特色之一 。 中堂或甬道上的石墩的每一四边形的角构成一个“间格” , 各个拱就由这种“间格”以优美而向内弯曲的线条造起 , 以形成拱形圆屋顶的一个段落 。 外观上看 , 这种平顶上覆有木造的山形屋顶 , 而这种屋顶又藏在并保护在石板或石瓦之后 。

拱形圆屋顶(穹隆)是中古时代建筑中最完美的成就 。 拱的原则可以有比木造天花板或楣梁还要大的空间来伸展 。 因此 , 中堂可以加宽 , 以与较长的长度相调和;加宽的中堂需要比例上有较大的高度来衬托;可以提高拱由石墩或墙壁上向内弯曲的高度;更加延长的直接柱子又可以加强整个大教堂令人惊骇的垂直线条 。 如果穹隆的棱线——石拱会合的基线——用砖“肋”或石“肋”装饰边缘 , 则穹隆会变得更加调和 。 然后 , 这些肋材又在结构与格局上引起了重大的改 良:石匠们开始在建穹隆时 , 首先在一个容易移动的“中心”或木架上一次竖起一个肋材;他们用轻质石材一次一个地填在一对肋材之间的三角形中;这种薄的石制腹板构成一个凹面 , 然后由这个凹面将大部分的重量转移到肋材上去;这些坚固的肋材是用来将向下的压力引到各个特殊点的 , 即中堂的各个石墩或墙 。 这种有穹棱及肋材的穹隆 , 是中古时代建筑极盛时期的主要特色 。

支持上部结构的问题 , 是用建造一个比甬道要高的中堂来解决的 。 甬道的平顶加上对面的墙壁 , 便当作中堂穹隆的撑墙而用了;如果甬道本身当作圆形屋顶 , 则其肋形拱会把其向内的一半重量转移到中堂支持物的最弱点上 , 以与中堂穹隆向外的压力抗衡 。 同时 , 高出甬道屋顶的中堂部分就构成了高窗 , 这些直通的窗口可以照亮中堂 。 甬道本身通常被分成两层 , 最上层便作为楼座 , 第二层是所谓的三间的唱诗班席位 , 这是因为面对中堂的拱形空间被两根柱子划分为“三 个门”之故 。 在东方的教堂内 , 妇女只准在这种地方礼拜 , 而将中堂留给男人用 。

经过几十年甚或百年之久 , 大教堂一座座相继而起 , 克服万有引力以礼赞上帝 。 大教堂落成之后 , 便在隆重的典礼中奉献给上帝 , 参加这种盛典的来宾包括高僧、要人、香客与观光客 , 及除了无神论者之外的全体村民 。 以后 , 仍要花费许多年的时间来完成外部、内部 , 及增设成千上万的各种装潢 。 几个世纪之后 , 人们可以在教堂的大门上、窗户上、柱冠上及墙壁上 , 读出雕出来或画出来的历史与信仰的传奇——上帝开天辟地、人类堕落、最后审判等故事 , 先知们与族长们的生活 , 圣徒的苦难与奇迹 , 动物世界的道德寓言 , 神学家的教条 , 甚至一些哲学家的抽象概念;所有这些都在基督教义巨大的石头百科全书里 。 如果善良有德的基督徒死后 , 他可以事先要求死后葬在这些墙壁附近 , 因为魔鬼不愿意在那儿徘徊 。

一代代的人曾走进这些大教堂去祈祷 , 一代代的人曾排着队伍由教堂走入坟墓 。 灰色的大教堂以岩石般的寂静看着他们进来 , 看着他们经过 , 直到有一天世界末日来临了 , 教条本身毁灭了 , 这些圣墙就会输给无所不蚀的时间 , 或者被铲平 , 而另建奉祀新神的新庙堂 。

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

Chriskaridis

教堂募捐变成了他们显示财富及权力的舞台

何以西欧在11世纪和12世纪修建了这么多教堂?当时的欧洲有何需要修建那么大的教堂?

人口很少 , 但他们有信仰;他们很贫穷 , 却肯施予 。 在圣日或圣堂 , 崇拜者如此众多 , 圣丹尼斯的阿博特·苏格尔曾说 , “妇女们被迫奔向祭坛而以男人们的头颅为通道” , 大修道院的院长筹钱修建教堂 , 而稍许的浪费是可以被谅解的 。 在有些城镇 , 如佛罗伦萨、比萨、沙特尔、约克 , 在特殊的场合集合全部的民众到一个大厦里去 , 是很让人愉快的 。 在一般的修道院 , 僧侣教堂必须供给僧侣、修女及俗人膳宿 。 遗迹必须放在特别的神龛中加以特别保护 , 要有秘祷的小房间及主要典礼时必需的宽敞的圣殿 。 侧旁祭坛在僧院及大教堂也是需要的 , 因为教士们每天都要做弥撒;分隔的祭坛或小礼拜堂供给每个受尊宠的圣者 , 以便听取诉愿 , 若整个教堂并不是崇拜圣母的话 , 也需要一个“妇女礼拜堂” 。

建筑的费用大多是由主教辖区累积的资金而来 , 主教也从国王、 贵族、会社、同业公会组织、教区及个人处劝募捐赠 。 会社被卷入整个的竞争之中 , 而大教堂变成了他们显示财富及权力的舞台 。 特权授予那些奉献的人 , 遗迹被运至教区附近以刺激奉献 , 而慷慨可能是被偶然的奇迹激励的 。 建筑经费的竞争是很激烈的 , 主教们反对在其教区内募集的款项用于别区的事业上 。 然而 , 在某些情况下 , 主教们由其他方面 , 甚至由外地 , 汇寄资金给一项计划 , 如在沙特尔 。 虽然有些呼吁几近压迫 , 教会在动员公共资金上的影响力方面 , 可与现代的战争相比 。 大教堂所属的教士团体用尽了他们自己的资金 , 并几乎使法国教会因为对哥特式的狂爱而破产 。

人们在奉献时并没有被剥削的感觉;在个别奉献时他们不会吝惜一个钱币;因着那钱币 , 换来的是他们集体的成就和骄傲 , 他们用来崇拜的房子、社区集会的地方、为小孩教育的学校、行会的艺术及技艺学校 , 及一本石制的《圣经》 , 从中他们可以陷入对雕像和图画的沉思 , 及他们信仰的故事里 。 人者之屋即上帝之殿 。

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

法国总统马克龙向公众承诺将重建巴黎圣母院 , 并表示从周二开始将发起国际募捐活动 。

巴黎圣母院与“大学“

毫无疑问 , 在12世纪和13世纪中古时期的全盛时代 , 欧洲思想界的领导者是法国 。 早在11世纪初 , 它的教会学校已经享有了国际性的声誉 。 这些学校之所以在巴黎形成了一所规模庞大的“大学” , 而不是在沙特尔、拉昂或兰斯等地 , 很可能由于塞纳河兴盛的贸易和首都巴黎的商业活动 , 为这个城市带来了足以吸引知识分子和各种经济资源、科学哲学乃至艺术的财富 。

第一位为人所知的巴黎圣母院的教会学校校长是尚彼克斯(Champeaux)的威廉 。 促成巴黎大学知识成长的运动 , 是他在巴黎圣母院的一座修道院中所发表的演讲而引发的 。 当来自布列塔尼的阿伯拉尔用逻辑三段论推翻了威廉的理论(1103年) , 并且开始了他那些在法国历史上最有名的演讲之后 , 学生们纷至沓来听他的演说 。 逐渐地 , 巴黎学校的规模越来越大了 , 教师也随之增加了好几倍 。 12世纪的巴黎教育界 , 一个教师必须获得巴黎圣母院总教堂的秘书长的许可才能执教 。 巴黎大学就是在这种单一的执教许可下 , 逐渐由各级教会学校衍生出它的第一次结合 。 通常 , 这种教学许可都是免费给予那些曾在已拥有教师头衔的先生指导下学习过相当时期 , 而且他的学识受到该教师认可的人 。 阿伯拉尔曾经遭人非难 , 因为他没有经过这种公认的学徒制度而自封为教师 。

这种师徒制教学艺术的观念 , 形成大学教育初期的构想 。 当教员倍增以后 , 他们自然地形成了一种行业协会 。 几个世纪以来 , “大学”这个字就是指包括行会在内的一切集合体 。 1214 年 , 马修·帕里斯形容巴黎的“教师同志团体”(fellowship of the elect masters)是一个有悠久历史的机构 。 我们猜测但不能证明“大学”是在约1170年成形 , 它较像一个教师行会而不太像一个教职员团体 。 约1210年 , 在英诺森三世——他自己也是巴黎的一名毕业生——的一项公告中 , 他批准了教师行会所拟定的章程;而在另一次公告中 , 他授权教师行会选派代理人 , 作为驻教廷的代表 。

约13世纪中 , 巴黎的教师们分掌神学院、宗教法学院和文理学院 。 与博洛尼亚不同的是 , 1219年以后 , 巴黎大学不再教授民法;课程由七种学艺开始 , 然后是哲学 , 最后是神学 。 那时修习艺术的学生(他们被称为“artistae” , 即艺术家)约相当于现在大学的学生 , 他们占巴黎人口结构中的大部分 。 也许是为了便于交往、互助和纪律的维持 , 他们依出生地或籍贯概分为四“国”:法国(法王直属的狭小地区)、皮卡第(Picardy)、诺曼底和英格兰 。 凡从法国南部、意大利和西班牙来的学生加入“法国”;凡从低地国来的加入“皮卡第”;从中欧、东欧来的则加入“英格兰” 。 由日耳曼来此就读的学生如此之多 , 以至日耳曼本国直到1347年才有他们自己的大学 。

每一“国”有一个训导长(procurator)管理;每一个支派有一位学监的领袖 , 后来他的职权逐渐扩大 , 到1225年 , 他成为大学的校长 。 当时似乎没有任何特殊的大学建筑物 。 12世纪 , 学术演讲都是在巴黎圣母院的修道院 , 如圣吉拉耶夫、圣维克托和其他教会建筑中发表的 。 13世纪中 , 已有少数教师租私人的房屋供教学之用 。 这些教师(后来被称为教授)都是剃发的僧侣 。

15世纪以前 , 教师如果结婚就会失去他们的教职 。 当时的教学都采用演讲方式 , 原因是并非每个学生都买得起所有的教科书 , 而且图书馆也未必借得到 。 学生们上课就坐在路上或地板上记笔记 。 由于他们需要做太多记忆性的工作 , 有人发明了许多帮助记忆的东西 , 通常是些富于意义但令人讨厌的散文 。 大学规章禁止老师读讲稿 , 他必须即席演讲 , 甚至不许“拉长语调说话” 。 学生们常好心地警告新来的人:先听三次演讲 , 觉得满意以后再缴学费 。 康科斯的威廉曾抱怨 , 12世纪的老师为了获取声望、学生和学费 , 不惜开些简单的课程 , 同时因为每个学生都有权自由选择老师和课程 , 降低了教学的水准 。

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

拿破仑在巴黎圣母院加冕 , 1804

【相关图书】

|

在巴黎圣母院里燃烧的 , 还有近千年的历史记忆// // |

《文明的故事》 , 威尔·杜兰特 著

《文明的故事》是世界著名哲学家、文化史专家威尔· 杜兰特夫妇历时四十余年写就的旷世巨著 , 是举世公认的传世经典 , 威尔· 杜兰特因此荣获1968年美国普利策奖和1977年自由勋章奖 。

这是一套揭示人类文明遗产的旷世巨作 , 打破国别、学科等界限 , 以文明及时代特征为单元 , 叙说全部人类 历史 。 这套书总共11卷 , 记载了人类发展史上的种种文明成果 , 涵盖政治、经济、军事、科技、宗教、文化、哲学、历史、教育、艺术、音乐等诸领域 , 极具可读性 。 作者对于“世界的”“历史的”这样的宏大叙事选择了从思想的角度切入 , 用文明的线索贯穿 , 把每一时代的每一国家的文化、组织、变动与路线之流变都加以综述 , 谱写了一幅波澜壮阔的文化图景 。

推荐阅读

- 在黄埔军校默默无闻,抗战时快速晋升,三大战役他参加了两场

- 徐向前,在解放战争时期,以及新中国成立后

- 东汉末代皇帝刘协:在汉朝气数尽时散放出微弱光辉

- 困难总能解决。但是自欺欺人,隐瞒实情,那就完蛋了| 写在历史边上

- 一问三不知一问三不管,却屡屡立功屡屡提前晋升,原因何在?听终南隐士怎么说

- 一支五万大军突然消失,2500多年后,在一处洞穴被发现

- 嘉峪关到底在哪?答案虽然很简单,但很多人却答不上来

- 雍正死后竟与年世兰合葬在一起,雍正的陵墓为何从未被盗?

- 许世友曾在陈赓手下担任团长,陈赓说:你真是食大如牛啊!

- 顾雍:站在高处也一尘不染的东吴名相