中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败 ①

提示您,本文原题为 -- 中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败 ①

在中国历史上 , 自公元前221年秦朝建立到1871年清朝同治十年这整整2092年间 , 官派出洋留学的事情 , 是从来没有过的 。

这主要是因为在现在被称为“东亚”的地区中 , 中国文化一直占据主导地位 , 且通过与周边领土较小的国家之间保持历时长久的宗藩朝贡体系的外交构架 , 维系着自身的优越地位 。 而对“中亚”地区的国家和政权 , 中国则长久以来视其为茹毛饮血的异域蛮邦 , 不屑与之交流 。

外来文化 , 在融入中国文化之后 , 皆被不同程度地中国化 , 最为明显的例子之一就是佛教 。 佛教在汉初自西域诸国引进中原地区以后 , 逐渐发展出了相对成熟和独立的中土佛教体系 , 中国逐渐成了大乘佛教最大的根据地 , 并将其传播到了朝鲜、日本和越南等国家 。 纵然唐代时候出现了玄奘个人西行求法的千古流传的故事 , 但唐朝官方从未派遣学生赴海外学习梵文经典等等 。 待中国日后发展出天台宗(法华宗)、华严宗、唯识宗、净土宗、律宗和禅宗等本土流派 , 并流传到日本等国家之后 , 更进一步掌握了佛教法门的话语权 , 乃至于到今天谈及佛教 , 必然要谈中土流派 。

再如程朱理学 , 元明以来渗透到了朝鲜、日本、琉球、越南等周边国家 , 中国的文字、历法、司法、建筑艺术等也都被这些国家所采用和模仿 , 朝鲜等国家甚至以“小中华”自命 。 因此 , 在这一地域空间秩序内 , 中国历代王朝并不需要派遣人员出去留学以期从根本上来改造自身的文化 。

明末到清朝中期 , 很多欧洲耶稣会士前来中国 , 带来了欧洲较为先进的科学技术 , 比如佛郎机炮、红夷大炮(即红衣大炮)、天文观测、球面三角学和梯形制图法等等 , 也亲身服务于钦天监等机构 , 帮助中国制订历法和测绘舆图 。 中国虽然不断接收欧洲传教士和吸收海外的新技术 , 甚至允许俄罗斯学生长久地驻京学习 , 但并没有派遣学生赴欧洲直接学习任何技术 。

1872年即同治十一年 , 清朝派遣第一批留学生30人赴美国留学 , 这是中国秦皇汉武以来的破天荒的头一遭 , 按照曾国藩和李鸿章的说法 , 此事“固属中华创始之举 , 抑亦古来未有之事 。 ”这也是中国这个天朝大国真正放下身段 , 去到别人家里做学生的第一回 。

晚清时期中国人数较多的官派留学主要目的地有两个:一是美国 , 二是日本 。 就日本而言 , 主要是1895年甲午战争、1905年日俄战争和1905年废除科举考试以后 , 大批中国学生赴日留学 , 出现一个小高峰 , 收效也比较明显 , 鲁迅、宋教仁、蒋介石等人都是其中的受益者 。 后因日本侵华 , 赴日留学风戛然而止 , 直到改革开放后才重新恢复 。 现在日本东京大学等地方 , 存留着大量留日学生的档案 。

就美国而言 , 自1870年代到现在 , 先后出现了三次大规模的官方主导的赴美留学的现象 。 第一次是清政府主导的官派留学幼童 , 从1872年到1881年 , 共计四批120人;第二次是清朝灭亡之前的庚款留美学生 , 从1909年到1911年 , 共计三批180人;第三次是1979年邓小平访美以后开始的新一轮中国学生赴美留学潮 。 前两次都失败了 , 未能达成晚清中国富国强兵的目的;第三次依旧在发生之中 , 收效巨大 , 但也开始进入不算平静的时期 。

在本章中我们来看一下晚清中国的第一次官派留美行动 , 是如何展开而又失败的 。

容闳

1871年 , 美国驻华公使镂斐迪在其有关中国的长篇国情报告中 , 评论和批评了中国令人窒息的、和当时潮流不相契合的教育体制 , 毫不客气地指出中国书生之所学与国家社会之所需完全脱节 。 讵料转过年来的1872年 , 中国就开始派遣了第一批30名幼童出国留学 , 而留学目的地恰恰是镂斐迪的老家——美国 。

推动这一留美幼童计划的 , 并非镂斐迪 , 而是从美国耶鲁学院(Yale College , 今耶鲁大学前身)留学归国的广东人容闳(1828-1912) 。

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败 ①// //

1907年的容闳 。 图片来自Thomas, E. LaFargue的专著China’s First Hundred.

容闳1828年11月17日出生于广东香山县南屏村(今珠海南屏镇) , 这个村子位于北条岛之上 , 与南面的澳门只有三四公里的一水之隔 , 北距广州约一百多公里 。 以占据澳门的葡萄牙人为主的欧洲商人已经在这一地带活跃了数百年 , 容闳出生的时候 , 荷、英、法、美等国的商人更是络绎不绝 , 当地人对“夷人”并不陌生 。 这是容闳日后最终留学美国的一个重要的外部环境 。 假如容闳出生于孔子的老家曲阜 , 历史上可能没有人会知道他的存在 。

容闳的父母都是农民 , 但希望儿子可以结识一些西洋人 , 以便日后在洋行中谋个差事 。 而机缘巧合的是 , 容家一位邻居恰好在澳门给欧洲来的传教士郭士立(又名郭实猎 , 即Karl Friedrich Gützlaff, 或Charles Gützlaff , 1803-1851)夫妇做领班仆役 。

郭士立是原籍普鲁士的传教士 , 先在东南亚地区传教 , 后来抵达中国 , 曾主持发行过影响很大的中文杂志《东西洋考每月统纪传》 , 并在第一次鸦片战争以及《南京条约》的谈判中担任过重要的翻译角色 , 是一位在鸦片战争前后中西交通史上具有重要地位的历史人物 。 他的太太玛丽?纽维尔(Mary Newell)是英国人 , 热心传教 , 于1835年在澳门开办了一所女子学校 , 招收当地女孩子入学受教育 。

此时 , 广州的外国人社团为了纪念第一位到中国布道的基督教新教传教士马礼逊(Robert Morrison, 1782-1834) , 设立了“马礼逊教育会”(Morrison Educational Society) , 旨在创办学校 , 招收中国孩子入学 , 学习英文并了解西方社会 。 在马礼逊学校正式建立之前 , 有一些年龄很小的男孩子被先送到了郭太太在澳门的女子学校借读 , 容闳正是其中之一 。 从这个时候起 , 容闳开始成为英文里的Yung Wing , 即他名字的广东话发音拼写 。

1839年马礼逊教育会在澳门建成了一所男校 , 校长是美国传教士塞缪尔?罗宾斯?布朗(Samuel Robbins Brown , 1810-1880)牧师 , 毕业于耶鲁学院 。 当时容闳父亲亡故 , 他只好一边读书 , 一边在一家天主教牧师的印刷所内工作 , 后来在一位英国医生传教士本杰明?合信(Benjamin Hobson , 1816–1873)的资助下 , 于1841年转入这所男校就读 。

马礼逊学校作为向中国传播西方文化的窗口 , 在广州一带已经引起了中国精英阶层的关注 。 早在林则徐以钦差大臣身份到广州稽查鸦片烟时 , 其幕府中就聘用了一名马礼逊学校的学生来翻译英文资料 , 后来都收录到了魏源的《海国图志》之中 。 容闳转入这所学校的时候 , 有另外的五位中国男童在就读 , 包括:黄胜、黄宽、唐杰(即唐廷枢)、李刚和周文 。 按照后来为容闳率领的中国首批留美幼童著书立传的美国历史学者汤姆斯?拉法格(Thomas E. LaFargue, 1898-1968)的说法 , 这五名男童中至少有两名是流浪街头的孤儿 , 而这可能就是指的李刚与周文二人 。

1847年 , 布朗校长因身体欠佳而返美 , 容闳、黄胜、黄宽三人一起跟随其抵达返美 , 后来黄胜因为健康原因先期返国 , 容闳和黄宽二人继续留美 , 在麻省的孟松学校(Monson Academy , 即今日的Wilbraham & Monson Academy)就读 , 为进入大学做准备 。 后来在各自受到资助以后 , 容闳进入耶鲁学院学习 , 黄宽则前往英格兰学医 。

几年以后 , 容闳和黄宽学成毕业 , 黄宽成为广州地区的名医 , 没有在国外读书的黄胜成为香港著名的报人 , 而唐廷枢逐步成为一代买办巨商与轮船招商局等洋务企业的领头羊 。 这些人的个人的成功甚至飞黄腾达 , 都源自于在马礼逊学校所受的英文教育 。 当时的中国没有多少人认识英文和懂得西方文化 , 而这批英美传教士以及英美教育体系训练出来的孩子却懂得的很 , 是以在中国开始向欧美发展轨道靠拢之时成为举国不可多得的英才俊杰 。

从这个角度上看 , 晚清以来的中国自踏入所谓“近代化”的征程之时起 , 时刻面临的一个大的挑战就是数万万人之中了解外界和知悉他者的人一直都极少 , 这种供需关系一个多世纪以来因为种种因素一直处于非常紧张的状态 。

1854年从耶鲁毕业的容闳 , 成为第一个在美国大学取得毕业证的中国人 , 此前两年 , 他已经归化了美国国籍 。 容闳本人完全彻底地接受了西方文化 , 或者说 , 他从小就没有接受过四书五经和孔孟伦理那一套东西的浸染 , 所以他的世界观和同龄的中国人存在根本的差异 。 但是 , 容闳从来没有放弃对中国的热爱 , 而自小出身于基督教学校的他也完全认同教会人士的那种以向中国传播西方文化为己任的使命感 , 因此他展开了推动中国学生到美国留学的前无古人的大事业 。

容闳的光荣与梦想在于他要以一己之力振奋整个中国 , 而他的悲剧也恰恰在于此 。 中国历史上自此以后再未出过第二个容闳 。

容闳最初回国的时候 , 先是担任了在广州行医的美国人伯驾的秘书 , 而后前往香港学习法律 , 再转入海关担任翻译 。

1859年11月时 , 容闳和两名美国传教士以及曾恒忠一起 , 从上海出发沿着苏州前往南京访问太平天国 , 他想弄明白太平天国究竟是否可以取代清朝 。 曾恒忠及曾兰生 , 是新加坡出生的华人 , 曾经留学美国 , 不过因故未能完成学业 , 1853年来上海经商 , 逐步参与到了洋务运动中来 , 最后也参与了留美幼童计划 。 11月19日 , 容闳在南京会见了干王洪仁玕 。 早在1856年 , 容闳就在香港认识了洪仁玕 , 当时洪正在伦敦布道会(London Mission Association)的英国牧师雅理各(James Legge , 1815-1897)手下布道(雅理各也是将中国经典翻译为英文的著名汉学家 , 牛津大学首任汉学教授) 。

容闳向老朋友洪仁玕提出了七条富国强兵和重视教育的建议 , 包括成立一所军事学校和建立一种分年级的学校教育体制等等 。 洪仁玕本人是一个很开明的知识分子 , 而且当年4月他的《资政新篇》刚刚刊行 , 所以他十分支持容闳的看法 , 二人可谓惺惺相惜 。 但此时太平天国其他领袖都在外地征战 , 无法回来商议这些蓝图建议 , 也只得搁置 。 洪仁玕本来要封容闳一个四品官衔 , 让他留下来效力 , 但容闳推辞了 , 他发现太平天国并非其用武之地 。 不过 , 容闳让洪仁玕给他发了一个能够在太平军占领区域内自由来往的路凭 , 也就是通行证 。

离开南京的容闳认识到了欲速则不达的道理 , 决定先行个人致富 。 他经友人介绍入英商的宝顺洋行 , 凭借着洪仁玕给他发的一纸路凭 , 以芜湖为根据地 , 在太平军占领的长江流域采购丝茶 , 然后贩销内陆省份 , 赚了一大笔钱 。 这是容闳个人的发家史 , 也是他此后一直没有个人财政危机的主要原因 。 洪仁玕没有救得了他热爱的太平天国 , 但无意之间给了容闳一个大钱袋子 。

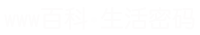

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败 ①// //

1861年太平天国洪仁茂发给三名外国人的路凭

曾国藩

赏识容闳才华的伯乐 , 最终证明是当时正在极力镇压太平天国的清军将领曾国藩 。 1863年 , 曾国藩的幕僚、著名的算学家李善兰(1810-1882)将容闳引荐给曾国藩 。 在和太平军作战之中 , 作为“湘军”之父的曾国藩曾雇佣过外国军官训练军队 , 对西式操练阵法和泰西洋枪大炮的威力均有切身经历 , 也看到了中国的大不足 , 所以赞成中国应该亟办洋务以自强 , 他非常赏识从美国毕业回国的容闳 。

除了曾国藩这位“同治中兴”第一名臣之外 , 大力支持容闳办事的另一位大员是曾氏门徒、“淮军”首领李鸿章 。

一个人纵然胸中有利在千秋的大愿 , 想以布衣身份在中国办成扭转乾坤的大事 , 是断无可能的 , 所以容闳首先要做的事就是在官场上谋到一个正式职务 。 容闳的幸运之处在于曾国藩赏识和支持他 , 这比什么都重要 。 曾氏委派他负责筹备江南机械总厂 。 此后 , 容闳于1865年亲自跑回美国 , 购买了若干机器 , 运回上海组装建厂 , 此即著名的“江南制造总局” , 由著名科学家徐寿(1818-1884)主持局务 。

次年 , 曾氏即上奏保荐容闳为江苏候补同知 , 遇缺即补 。 “同知”是知府的副职 , 正五品 , 无定额 , 因事而设以专责成 。

1867年 , 在曾国藩视察江南制造总局的时候 , 容闳和徐寿进一步提议在总局附近设立中国兵工学校 , 培养本土技术工程师 , 以备本国人才之长远独立 , 并设立翻译馆所 , 大力引进西学 。 在曾国藩、李鸿章以及江苏巡抚丁日昌的大力支持下 , 江南制造总局迅速发展成为中国洋务运动的大本营 , 融机械制造、西方科学技术翻译和本土人才教育于一体 , 诚系千古未有之事 。

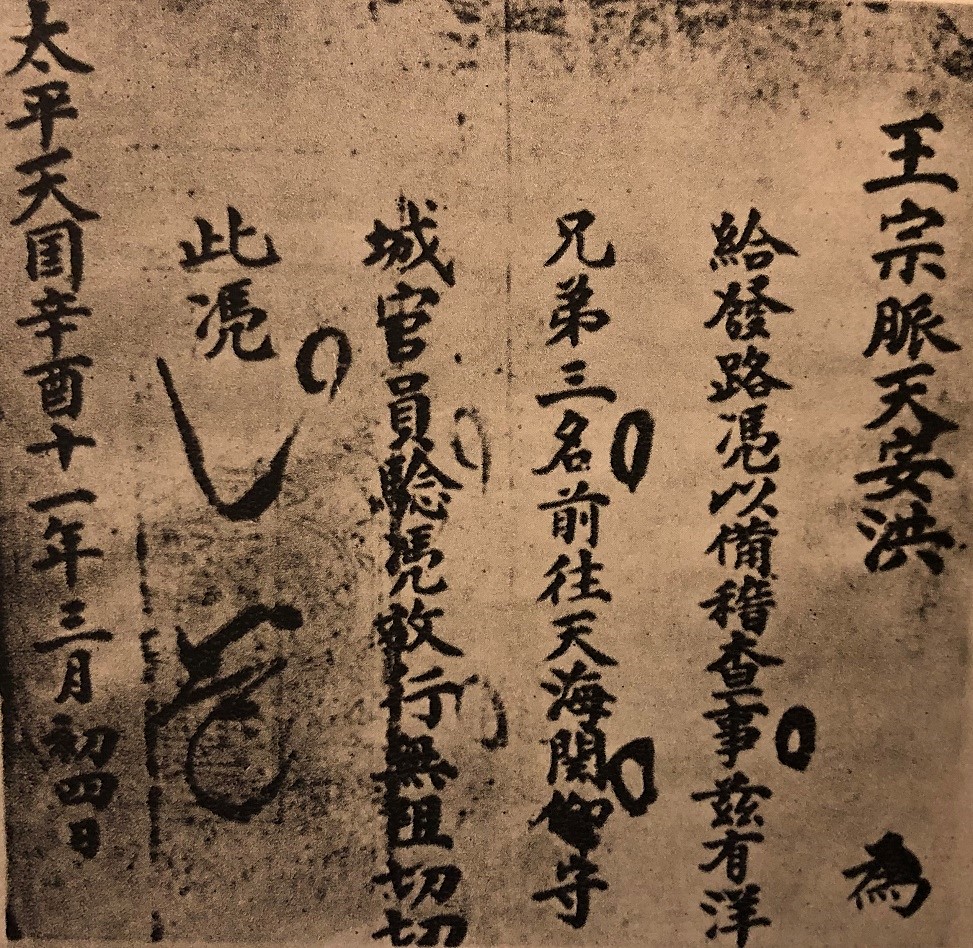

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败 ①// //

1865年成立的江南制造总局炮厂内景

1870年夏天 , 天津爆发了一起攻击传教士的案件 , 成为推动容闳事业的一个转折点 。

当时 , 天津的天主教传教士在教堂内开设了育婴堂 , 因为天气炎热 , 疾病流行 , 一些儿童不幸夭折 , 加上一些孩童失踪 , 民间开始出现外国传教士诱拐儿童后挖眼剖心用来制药的谣言 , 群情激愤 , 于6月21日前往教堂前示威 。 法国驻天津领事丰大业(Henri Victor Fontanier)火冒三丈地找驻扎天津的三口通商大臣崇厚对质 , 要求后者立即出兵弹压 , 崇厚认为不能轻举妄动 , 丰大业蛮横异常 , 拔枪射击崇厚 , 幸未击中 , 结果在前往教堂的路上丰大业又举枪射击了正在疏导民众的天津知县刘杰 , 并重伤了刘府下人一名 , 围观民众怒不可遏 , 当场打死了 丰大业及其秘书西蒙 , 进而冲进教堂 , 残酷地杀死了修女和神父 , 焚毁了法、美、英等国开办的几所教堂 , 并捣毁了法国领事馆 。

事件共造成13名法国人、3名俄国人、2名比利时人、1名意大利人和1名爱尔兰人死亡 , 因此各国都称其为“天津大屠杀”(Tientsin Massacre) 。 三天之后 , 法、英、美、德、意等军舰齐集天津外洋 , 要求中国惩办凶手 。

北京朝廷委派直隶总督曾国藩前往调查 。 曾国藩为了避免交战 , 把责任全部推到了中国方面 , 将天津道台周家勋、知府张光藻、知县刘杰等人撤职查办 , 决定处死为首20人 , 流放25人 , 赔偿法国损失46万两白银 , 并派崇厚赴法国道歉 。

但北京和民众都对曾国藩这种处理方式极不满意 , 全国上下大骂曾氏是卖国贼和软骨头等等 。 北京借着两江总督马新贻被刺的当口 , 把曾国藩调去金陵补两江总督的缺 , 直隶总督由其门徒李鸿章接任 。 后来李鸿章勉强处理了教案余波 , 崇厚也赴法国去道了歉 , 事件算是过去了 。 李鸿章本人也恰是借着这个机会崛起的 , 并以北洋通商大臣的身份驻扎天津(每年冬天封河后回保定的直隶总督府) , 参与处理中国的外交通商事务 , 一直到甲午战争失败以后 。

天津教案对曾国藩打击异常之大 , 其“中兴名臣”的声望毁于一旦 , 让他看到了中国社会的种种弊病 , 特别是民众对外界事物的不了解和谣言所能造成的破坏力 , 因此他对容闳的派人留学、改变中国风气的建议更加赞成 。 从这个角度上说 , 留美幼童的派遣 , 多少是中国统治阶层在吸取轰动一时的天津教案的血的经验教训的基础上做出的决定 。

大计

同治十年七月十九日(1871年9月3日) , 曾国藩和李鸿章分别以两江总督和直隶总督衔 , 向北京朝廷联衔会奏拟选幼童赴外国学习章程十二条 。 在这份奏折中 , 曾、李缕述了中国当下了解海外情形的迫切 , 提到此前清廷派往欧美的斌椿(即斌椿使团)、志刚和孙家谷(即蒲安臣使团)的前例 , 认为当此“风气既开”(指洋务运动逐步展开)之际 , 更应该“亟选聪颖子弟 , 携往外国肄业 , 实力讲求” , 以“徐图日强” 。

虽然中国已经开始设立制造局和同文馆等机构 , 学习欧美制造和语言文字 , 但他们指出:“设局制造 , 开馆教习 , 所以图振奋之基也;远适肄业 , 集思广益 , 所以收远大之效也 。 ”因为《蒲安臣条约》的第七条内允许中国人前往美国大小官学学习 , 所以他们建议选择美国为留学地点 , 日后可以派学生去英国的大学学习 , 而美国公使也同意到时候一定转达美国政府 , 让其“妥为照料”中国学生 。

曾、李提到 , 出洋留学计划面临选材和经费两大困难 。 至于经费 , 预计四年总需120万两银子 , 由上海江海关的税项下按年拨发 。 更难的是选材 , 除了聪颖这个标准之外 , 还应该是“志趣远大 , 品质朴实 , 不牵于家累 , 不役于纷华者” 。 他们提议让四品衔刑部主事陈兰彬、江苏候补同知容闳专责此事 , 并在上海设“肄业公局”(即通常所谓之“出洋局” , 后来规范的正式名称是“幼童出洋肄业沪局”) , 招考幼童 , 并预备出洋事宜 。 每年招30人 , 四年招收120人 , 15年后陆续回国 , 则这批学生“不过三十岁上下 , 年力方强 , 正可及时报效” 。

因为都是幼童 , 出去难免被美国社会改变 , 于是曾、李二人提议随团设置“翻译教习” , 在美国“随时课以中国文义 , 俾识立身大节 , 可冀成有用之材 。 ”这两位大学士明白 , 这些学生“未必皆为伟器” , 但人数众多 , 总有成材者 , 所以希望达成“拔十得五”的效果 , 也就是希冀120人之间能够出一半的人才 。

曾、李会奏的“幼童赴泰西肄业章程十二条” , 是规范这一留学计划的大纲 , 基本内容包括:

第 一条:中国每年选送幼童30名 , 由中国负责生活费用和学费 , 到美国“书院”学习 , 在“学识明通”以后 , “量材拔入军政、船政两院”学习 , 也就是进入军事学校和海军学校学习 , 相关的入院事宜均照美国章程办理 。

第二条:在上海设局 , 派三名委员负责 , 从上海、宁波、福建、广东等处 , 挑选聪慧幼童 , 年龄在十三四岁到二十岁之间 , 已经在中国读书数年 , 亲属愿送其出洋 , 由所在地方的地方官 , 取得幼童亲属的“甘结”即保证书 , 写明幼童年龄、样貌和籍贯以备案 , 然后送到上海公局考试 , 如属聪明并“稍通中国文理”的 , 留在公局暂住 , 等候齐集出洋 , 不合格的撤退送回原籍 。

第三条:每年选送幼童30名 , 四年总计120名 。 15年后 , 每年回国30名 , 由驻洋委员列明各人所长 , 听候政府派用 , “分别奏赏顶带、官阶、差事” 。 幼童都是“官生” , 即官方派遣留学的学生 , 不准加入外籍和在外逗留 , 也不许私自先回而谋别业 。

第四条:赴洋幼童学习一年 , 如果有“气性顽劣”、“不服水土”的“将来难望成就”的学生 , 由负责的驻洋委员“随时撤回” , 这些学生流出的空缺 , 则由驻洋委员在“金山”即旧金山的华人中 , 寻找年龄十五岁左右的“西学已有几分工夫”的幼童 , 随时补入 , “以收得人之效” 。 驻洋委员可以“临时斟酌办理” 。

第五条:驻洋委员将幼童学习的书目、专业等详细注册登记 , 每四个月考试一次 , 年终注明等第 , 详细记录后送到上海 , 由上海道台转报 。

第六条:派正副留洋委员二人 , 每人每月薪水450两银子 , 翻译一人 , 月薪250两银子;中国教习二人 , 每人月薪160两银子 。

第七条:每年的驻洋公费银大约600两 , 用于医药、邮资、文册、纸币等各项杂用 。

第八条:驻洋正副委员、翻译、教习往来川资 , 每人750两银子 。

第九条:幼童来回川资及衣物等项 , 每人790两银子 。

第十条:幼童驻洋的学费(“束脩”)、生活费(“膏火”)、房租费、衣服、食用等项 , 每人每年400两银子 。

第十一条:驻洋委员每年将一年的使用费用 , 开单知照上海道转报 , 如果正款有余 , 就收归国库 , 即“涓滴归公” , 倘若正款不敷使用 , 由驻洋委员随时知照上海道补给 。

第十二条:每年驻洋的薪水、生活费等项 , 约需库平银六万两 , 以20年计算 , 总需库平银120万两 。

当时同治皇帝尚未亲政 , 一般的军国大事皆由慈禧、慈安这所谓“两宫皇太后”转总理各国事务衙门大臣讨论后上奏 , 而当时负责总理衙门的正是极力支持曾、李等人搞洋务的恭亲王奕? 。 恭亲王很快表示 , 曾、李所提议的派遣幼童出洋留学是“实事求是”之举 , “应如所奏办理” , “章程各条 , 均属妥协可行” 。

恭亲王只就第二条招考幼童方面提议说 , 以前上海、广州等地成立同文馆之时 , 只是从满汉八旗内的“向习清书翻译子弟”(即学习满洲文字以做翻译的学生)和“汉人世家子弟”内选择 , 现在留洋幼童 , 应该不分满汉子弟 , 只要“质地端谨 , 文理优长”的就一律送局 , “以广人材” 。 后来恭亲王又建议将幼童年龄限制在十二岁至十六岁 , 这样学成回国时不至年龄太大 。

这是一个十分漂亮的规划 , 眼光宏大、脚踏实地 , 他们真是要做一番轰轰烈烈的为国家造人材的大事业 , 是要为万世开太平的 。 然而 , 也不是所有人都认可出洋留学的做法的 。

中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败 ①// //

英国摄影师约翰?汤姆森(John Thomson)拍摄的1872年北京街头卖水果的小贩 。 大英图书馆藏 , 编号1787.d.7 。 当时的照片大都是摆拍的 , 但这张照片将中国农民的贫困以及整个社会最底层的日常挣扎状态表现的淋漓尽致 。 这样可以帮助我们体味在这样一个社会里 , 突然决定耗费120万两资助一批学生出洋学习西学 , 需要多么大的决心和视野 。

-

作者王元崇 , 系美国特拉华大学历史系副教授 。

- 陈寅恪很赞美漂亮女子的语录,更打击了现代很多人,发人深省!

- 成都市公布第十六批历史建筑保护名录

- 为什么有的网站被秒收录

- 历史是如何写成的③|转抄和引录中的文本流动

- 明天,朴槿惠将创造一项新“纪录”!

- 没有意外了,就在后天,朴槿惠要创造新的历史纪录!

- 语录侦探 | 第四次世界大战会怎么打?

- 记录,重走五指山革命根据地

- 没有照片的年代,乾隆这样记录自己的收藏珍玩

- 中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败③