史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒

提示您,本文原题为 -- 史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒

2019年9月23日 , 四川大学历史文化学院“中国史青年学术沙龙”邀请台湾“中研院”史语所李仁渊先生 , 做了题为“一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒”的报告 。 澎湃新闻(www.thepaper.cn)经授权择要刊出 , 以飨读者 。 本文经李仁渊先生审定 。

史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒// //

讲座现场

大家可能都知道最近的史学潮流 , 尤其是在明清史学界 , 一部分学者开始强调田野考察 , 通过寻找地方文献来做历史研究的重要性 。 为什么大家会开始觉得做田野非常重要呢?这是因为它能找到新的材料 , 这些新材料促使我们用新眼光读旧有材料 , 可以有新的视野 。 我们都知道 , 在读史料的过程中 , 会受到史料本身很大的限制 , 而新的史料之所以重要 , 是因为它能让我们看到旧史料告诉我们的历史以外新的面向 , 譬如你从地方挖掘出来的新史料 , 都是过去方志、地方文人文集这类正统性史料中看不到的 , 是旧史料无法辐射的新领域 。 其实历史田野强调一个“自下而上”的历史 , 研究这些地方社会生产的新史料 , 它所映射的是一个从底层社会往上看的视角 , 基于这些材料做出来的研究和以往官方档案、地方志、士人文集做出的从上往下看的研究 , 两者可能会有不同的观点 。

我个人研究领域到博士班时转到闽东山区的地方社会 , 比较常接触族谱、碑刻等材料 。 也因为这些材料对我来说都很新鲜 , 因此常常要思考这些材料的意义、怎么读它们 。 在这个暑假我参加了第九届海峡两岸历史研习营 , 经历了长达十四天的田野考察 , 主题是“闽粤海洋” 。 我的演讲就从这次田野考察中看到的三块石刻说起吧 。

偶遇潘氏家族:摩崖石刻、界碑与族约碑

我们研习营的第一天在澳门的妈阁庙 , 妈阁庙后山上有很多摩崖石刻 。 其中 , 我看到一首诗:

欹石如伏虎 , 奔涛有怒龙 。 偶携一尊酒 , 来听数声钟 。

甲辰仲夏随侍宫保耆介春制军于役澳门偶偕黄石琴方伯暨诸君子同游妈阁题此

贲隅(番禺)潘仕成

史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒// //

妈阁庙潘仕成摩崖石刻

妈阁庙是在澳门半岛的南端 , 面朝海洋背靠山 , 所以绝佳的风景会吸引很多人来旅游并留下石刻 , 乍一看会觉得这个题诗的人心情很恬适 , 到此一游 , 然后留下一首诗 。 我为什么注意到这个石刻呢?主要是因为这个叫潘仕成的人大有来头 。

潘家是广州十三行的两大行商之一 , 另一家是伍家 。 那他为什么从广州跑到澳门?其实在石刻里面他已经说明了 , “耆介春”是两广总督耆英 , “甲辰仲夏”是道光二十四年(1844) , 地点是在澳门 , 这都暗示着历史上的重大事件——中美签订《望厦条约》 。 所以 , 潘仕成并不是单纯地旅游 , 而是跟随清政府官员来此签条约的 。 官方档案里也记载 , 耆英挑选他的原因是 , 潘仕成和美国人有贸易来往 , 对美国比较了解 。 所以很有可能签订条约之际 , 一行人来到了妈阁庙 , 所以这个石刻背后是个重大的历史事件 。

史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒// //

1840年的澳门 , 图中红点为妈阁庙位置

史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒// //

“Fa?ade of the Great Temple, Macao” 图片来源:Thomas Allom and G. N. Wright, China in a Series of Views, Displaying the Scenery, Architecture, and Social Habits, of that Ancient Empire Vol.1 (London: Fisher, son & co., ca. 1843), 66-67.

在潘仕成石刻旁边还有一块石刻:

苍山峨峨 , 碧海回波 。 仗我佛力 , 除一切魔 。

道光甲辰五月偕潘德畬方伯仕成赵怡山侍御长龄铜竹樵司马俦来游妈阁书此以志

宁阳黄恩彤

这个石刻的题字者黄恩彤 , 就是潘仕成石刻里提到的“黄石琴” 。 黄恩彤是当时的广东布政使 , 这首诗就能感受到他所表明的心境与潘仕成明显不同 , 两个人的石刻和当时国家、历史事件都是相关联的 。

做地方社会研究的学者通常较不注意摩崖石刻 , 认为这些石刻与地方社会没有什么联结 , 但其实摩崖石刻也是个可以研究的文类 。 因为做一个摩崖石刻 , 把自然形成的岩壁磨平后题字 , 其实耗费不少成本 。 是什么人会不惜工夫 , 把他们的感想留在这个地方?这当中就会牵扯到各种各样的议题:什么点会有这么多摩崖石刻?这个地点本身有什么特点会吸引大家到这儿来留下石刻?留下名字的人肯定是一些有势力的人 , 一个地方留下很多摩崖石刻 , 说明这里其实是一个长时期互相对话的场域 , 明清时期刻字的人会和之前唐宋时期造访过此处的人来比较和对话;同时石刻上的字句又和这个点、和个人心境互相配合 。 因此 , 摩崖石刻也是一种各文化因素之间相互印照的文类 。

到了研习营的第八天 , 我们到了广州的海幢寺 。 海幢寺从明末清初以来就有很多故事 。 早年广州城内对外国人是禁止开放的 , 但是从乾隆末年开始 , 朝廷开特例给洋商开放一处供他们游憩的地方 , 这个地方就是海幢寺 。 海幢寺与十三行只一江之隔 , 通过渡船来往非常便利 。 这个位在广州城区渡江而南的区域称为“河南” , 而海幢寺则被西洋人称为“河南寺”(Honam Temple) 。 而潘家与伍家也在这附近购买宅地 , 开基建祠 。 我对潘仕成的兴趣大部分源于书籍史 , 因为潘仕成曾建造了一个“海山仙馆”并印了一套《海山仙馆丛书》 , 我本来想了解的是潘仕成发迹后参与印书等文化事业的经历 。 但是荔湾的海山仙馆基本上已经没有遗迹留下来 , 而可能只在现在海珠区的河南还留有一些广州潘氏家族的痕迹 , 像是我们这天看到的“潘能敬堂祠道界”碑 。

来广州的潘家肇基者叫潘振承 , 外国人称他为“潘启官”(Puankehqua) , 他本来是福建人 , 早年先去马尼拉经商 , 后来到广州经商 , 一时间成为行商的领袖 。 在广州发迹后潘振承购买河南周边土地做家宅 , 到1776年的时候修建了祠堂 , 这个碑是现在这个祠堂留下的痕迹 。 这个地方叫做“龙溪首约” , 很多人认为“龙溪”就是他们的祖籍地 , 表示不忘本的意思 。 而道界碑的作用在提醒往来的人祠道的所在 , 同时也可能有标志产业界限的意义 , 也就是哪里是宗族共有的公产 , 哪里是各房、个人或外姓的产业 。

史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒// //

1860年的广州城 , 图片地点名称依序为:①海山仙馆、②太平门、③十三行、④潘能敬堂、⑤海幢寺、⑥粤海关 。 图片来源:修改自“Map of the city and entire suburbs of Canton” by D. Vrooman.见http://nla.gov.au/nla.obj-230559586/

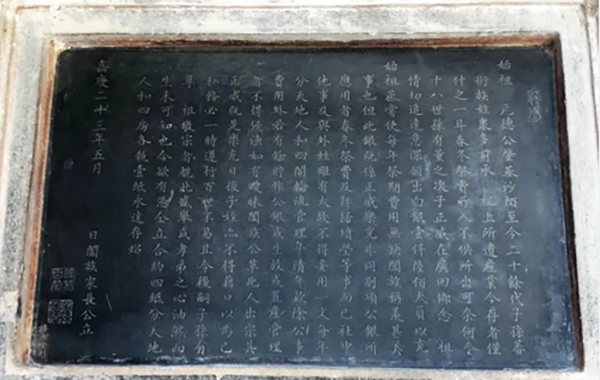

最后一天 , 我们去了厦门的青礁村和白礁村 , 刘志伟教授提示我们说青礁村附近有一个潘厝村 , 同行的同学们问到潘厝村祠堂位置 , 我们即造访了这座祠堂 。 这座祠堂虽然后来有过重修 , 但还是显得很简单 , 不会感觉这里曾是世界首富的家乡 。 以往的布置几乎没有留下来 , 也只有很简单的开基祖“元德公”的牌位 。 后来有几个眼尖的同学发现墙上嵌有两块碑 , 其中一块碑是嘉庆二十三年立的 。

这块碑大致讲述了潘厝村早年祭产只剩十分之一 , 不足以支撑每年祭费 , 而广州的潘正威回乡捐助一千六百大洋 。 这块性质是合约的碑规定了这笔钱的用途和性质 , 不允许族人和后人来挪用这笔资金 , 并让天、地、人、和潘氏四房轮流管理的方法来防范这笔钱被侵吞 。 我们看到的这个碑刻是个合约 , 因为这个关系族人之间的大事 , 所以把它刻成碑刻放进宗祠里 , 这是他们处理家族产业的一个约定 。 里面还有一些细节可以去讨论 。 像是碑中表述捐助者是“十八世孙有量之次子正威” , 为什么不是“十九世孙正威”?潘正威其实是潘仕成的爸爸 , 潘有量就是潘仕成的祖父 , 而潘有量的父亲又是潘振承的弟弟 。 对于潘氏家族我们比较熟悉的是被称为启官的行商一支 , 即前述潘能敬堂的潘振承 , 不过这次捐款的主导的是另外一支 。 这些家族支系以及捐款者的表述方式背后有什么背景 , 就值得大家再想一想 。 其他如祭产的管理问题 , 以及碑中的“天、地、人、和”四房怎么分等等 , 都是可以进一步去追究的细节 。

另外 , 潘厝村在漳州与泉州的交界地带 , 而在清代的行政区中是属于泉州府同安县 , 但是“龙溪”又是漳州府的县名 。 究竟被带到广州 , 到现在仍然留下来的“龙溪”是怎么来的 , 也让人很好奇 。 不过如果我们用陆地行政区划的概念来看 , 我们会觉得他所属的府州县都是固定的 , 但是从海洋视角来看 , 去马尼拉、去广州经商的潘振承 , 他们对于地理空间的想象可能更宽广 。

研习营总共是十三天行程 , 但很巧合地分别在研习营的开头、中间与结尾 , 看见了潘家不同阶段的三个碑 , 分别是:(1)1844年立于澳门妈阁庙的摩崖石刻 , 是用来彰显个人名声;(2)1776年立于广州河南的潘能敬堂祠道界碑 , 这是标志祠道位置或宗族公产对外的标记;(3)1818年立于漳州龙海潘厝的潘氏祠堂碑 , 这是宗族对内的规约 。

史学沙龙︱一个家族与三块石刻:历史田野中的消逝与永恒// //

潘厝潘氏祠堂嘉庆二十三年碑

怎样阅读碑刻?

研究潘氏家族 , 固然除碑刻以外还有族谱等其他不同的历史记录 , 这些文献的生成决定我们应该怎么去阅读 。 而碑刻文献和其他文献不一样的地方在于 , 它是以它的载体定义的 , 刻在石头上而不是纸上 , 所以碑刻的物质性就特别突出 。 有一个词叫“paratexts” , 意思是围绕正文本的副文本 。 有一种说法是副文本是“threshold of interpretation” , 也就是说我们是透过副文本的门坎去理解正文 。 如读一本书可能是先透过序言、作者题名等围绕在正文的副文本去理解这本书、定义这本书的位置 。 对于碑刻来说 , 它的重要门坎就是碑本身的物质性 , 不只是碑文 , 它的形制、大小、字体都有意义 。 这个碑之所以有意义 , 不只是因为它有文字 , 而更是因为它被刻在石头上 , 立在一个让大家看得到的地方 。

因为碑本身的物质性 , 碑刻文献与其他文献相比 , 有两种特质特别显著 。 首先碑文是希望永垂久远而被铭记的表述 。 也就是说 , 当文字被刻成石碑 , 代表着制作者希望文字中所形成的秩序可以一直保持下去 。 无论是协商的结果或是现有的权威或声名 , 都希望借着文字与石碑的结合 , 可将这样的状态持续下去 。 如潘厝碑刻上那个合约 , 或是潘仕成在人生高点时留下的摩崖石刻 , 都有这样的一面 。

其次是碑的现场性和公开性 。 公开性是相对的 , 立在祠堂或者立在庙里 , 都是有不同的公开性 , 但一旦文字以碑刻的方式呈现 , 就是希望这些文字可以让社群内不特定的读者都看到 。 不像书写的纸上的文字可以传递移动 , 碑是现场的 , 个人可以走近碑刻查看 , 碑的读者与其欲产生的作用也都以其所在的现场来界定 。 不可能世界上所有的人都跑去看这块碑 , 因此一块碑的公共性不可能无限伸展 , 而是被他所在位置所能抵达的人群来界定 。 有些文献是想长久留存 , 但不一定是想让所有的人都看到 , 如田产交易的契约或是族谱 。 有些文献想让大家看到 , 但不一定想长久留存 , 如张贴的布告或是有些仪式上使用的文字 。 但是碑刻是同时想让人看到 , 又想长期留存 。 也就是说制碑者是想要让这些文字呈现的状态具有公共性 , 而又能永远持续下去 。 这一个一个的碑是想要打造其地域范围内的公共秩序 。

也因为这样 , 有时候碑造成的影响就不只是文字本身 , 而是超脱文字本身之外 。 我们在乡村看碑的时候 , 会觉得碑的文字那么古雅 , 而居住在这块碑周围的居民可能读不懂 。 然而这些在公共场域中显著存在的碑 , 又不停的提醒经过的人它们所代表的秩序与权威 。 有时候村民的确读不懂这些碑 , 但更多时候村民是透过长久以来的层层转述来了解碑的内容或碑所代表的秩序 。 由此这一块块的石碑又成为文字与口述、意义与实践、过去与现在的交界点 。 即使是不识字的村民 , 也可以感受到碑所带来的不同意义 。 这时候的碑不仅是文字的媒介 , 本身就是一种公众的象征符号 。

因此研究者看碑的时候 , 要强调不只是读石碑上的文字 , 也要考虑它的载体与它的现场性 。 大家常说的“现场看碑”就是要了解这个碑到底长什么样子?在聚落的哪个地方?碑的形制与场景都高度关联 , 即便把碑文抄在纸上也会漏掉很多讯息 。 当碑的内容被收录在方志和文集里时 , 它的公共性就不同 , 预设读者就不是当地来往的人 , 而是方志和文集的读者 。 也因为如此 , 方志和文集收录的碑文可能会被篡改或者切割 , 包括文人收录碑文时 , 觉得上面捐款者的信息太难确认或没有意义而不收录 , 有时还会删减碑额的细节和碑上纪年部分 。 而文集追求的是撰写碑文的那个人的文采 , 而不是碑在当地所起的作用;因为目的不一样 , 所以文人对内容会有拣选 。 不是说收在文集或方志里的碑文就不能用 , 而是我们要注意到这个碑文面对的读者已经不一样 。

现在有一句愈来愈出名的口号是“进村找庙 , 进庙找碑” , 这其实不仅是一句口号 , 而确实是有道理的 。 像开头所提到三块碑 , 就都是在祠庙的场景出现 。 对时间可能有限的研究者来说 , 掌握一个社群的公共事务的快捷方式 , 就是去看庙里的碑 。 因为我们前面讲到碑就是在制造公共性 , 它被摆放在村里最显眼的地方 , 常能展现出当地人最关心的公共事务以及这些公共事务涉及的权力关系 。 当然在不同地方可能不太一样 , 但在华南 , 庙和祠堂常常是地方最重要的公共场所 , 碑又是展现公共性的地方 , 所以进村找庙 , 进庙找碑可以最快掌握这个村的公共事务 , 从这里展开对村庄的进一步了解 。

由于每块碑展现的是那个时间点所要持续下去的秩序结构 , 那么由重复性质的公共事务留下来的不同时代的碑 , 便可能可以观察社群中秩序结构的变化 。 例如说庙宇的重建 , 这当中涉及到经费筹集 , 工程负责 , 如何参与、如何分配 , 因为这是重复性质的 , 所以把这些碑连续起来观察 , 可以了解地方社群如何分配公共事务 , 公共权力如何变化的过程 。 除建庙方面 , 水利和堤防作为地方公共事务也是类似的 , 自然灾害或生态环境的变化 , 整个水利和堤防系统也要重修和维护 , 重修或维护水利堤防是有约定的 , 例如水资源相互之间如何分配 , 这都是协商之后想永远保持的结果 。 它留下的碑刻 , 也能让我们看到地方权力的变化 。 还有交通路线的修建和维持 , 例如桥梁、亭子和渡口 。 各种社会组织的维持和运作 , 像亲缘组织(宗族)、地缘组织(同乡会、会馆等)、职业团体 。 以及公共产业的管理与分配 , 例如祭产、学田、会产等 。 这些都是公众参与 , 且需要不停地确认的事务 , 因此也常留下不少碑刻 。 所以读这些碑刻的目的 , 主要便是从社群中最重要的公共事务运作的演变 , 观察社会机制运作原则与权力关系的历时性变化 。

不被碑刻文本的生产者“牵着鼻子走”

我们历史研究者是要从历史遗留的碎片中重建消逝过去的样貌 , 而历史中的人物留下这些记录都有着不同的原因 , 而记录的制作者也有不一样的意图 , 也留下了不同的碎片记录 , 我们要用这些记录去重建过去 。

正如我前面所讲的 , 刻碑的意图是为了永恒和彰显 , 相对而言 , 很多史料都被隐藏起来 , 因此历史学者很容易受到碑刻的诱惑 , 容易被碑刻文本的生产者“牵着鼻子走” 。 碑刻呈现的是最后的“结果” , 而未必是“过程” 。 如果我们把这些结果当成全部的历史 , 往往就只是复制了制碑者想要永恒彰显的历史 , 而忽视了过程中的细节 , 包括协商中的冲突 。 这是一个历史学老生常谈的通病 。 我们现在都了解阅读官方档案或官方撰述的历史 , 必须留意撰写着的背景与立场 , 而面对碑刻等地方文献 , 我们也要有相应的警觉 。 在时间之流的淘选下 , 因为本身的性质 , 碑刻文献容易在历史现场留下来 , 并且成为了解地方社群权力结构的捷径 , 但是研究者也要留意显明史料中可能带来的误差 。

研究者该如何规避呢?首先要注重它的言外之意与细节 , 比如潘仕成留下的摩崖石刻背后《望厦条约》的历史背景 。 第二个就是文本的性质和限制 , 前面讲到过碑刻的物质性 。 第三个是注意文本生产的权力关系与不同史料的交互参照 。 像是前面从碑刻中提出不少未解的问题 , 其实可以在如族谱等不同性质的史料中找到方向 。 第四点是发掘无声者的声音 , 我们要重建过去 , 并不只是说一个有权力的人的故事 , 要注意这些故事中没有告诉我们的事情 , 即无声者的声音 。 最后一个是对未知的过去保持谦逊 , 没有一个材料会告诉我们所有的事情 , 解读一个材料不代表我们掌握关于它的一切 , 其实尚有许多我们不懂的部分埋存在历史长河中 。 作为对消逝过去的观察者 , 我们要明白史料的限度 , 对从有限史料中得出的结论有所保留 。

(四川大学中国史青年学术沙龙每月邀请海内外青年学者做客蓉城 , 分享新知新见 , 旨在消解断代史的隔阂 , 拆除新旧议题的门槛 , 从中国历史出发探索史学未来的方向 。 澎湃新闻将陆续刊载这一系列讲座纪要 。 )

推荐阅读

- 合纵连横︱魏安僖王继位之初联弱抗强的尝试

- 国博讲堂︱孔祥星:“破镜重圆”的习俗是何时出现的?

- 讲座︱杨天宏:北洋时期民意调查中的军阀形象

- 陈晓维︱燕京大学宗教学院开创者主持的风满楼丛书

- 周运︱钱穆、顾颉刚赏识的学者黄少荃

- 访谈︱陈默:蒋介石也知道要“论持久战”,但时常南辕北辙

- 】档案春秋︱阿部规秀之死详探

- 高山杉︱王森的两篇工作汇报

- 栾保群《梦忆》拾屑︱海东青、千里独行

- 讲座︱赵庆云:社科院近代史所的“十七年”档案与旧人摭忆