“撼山易,撼岳家军难”!岳飞去世,金人为何不趁势而下?

提示您,本文原题为 -- “撼山易 , 撼岳家军难”!岳飞去世 , 金人为何不趁势而下?

绍兴十一年十二月二十九日(1142年1月27日)民族英雄岳飞被杀害于临安城的大理寺中 , 时年三十九岁 。 在岳飞临死前的供状中 , 只留下了“天日昭昭 , 天日昭昭!”八个字 。 岳飞自宋末投军 , 带领岳家军与金人大小数十余战 , 胜多败少 , 使金人不由得发出“撼山易 , 撼岳家军难!”的感慨 。

那么 , 面对南宋这样“自毁长城”的行为 , 金军为何不顺势南下 , 一举灭掉南宋?其实 , 只要回到历史现场 , 仔细分析当时的局势 , 我们就能够清楚的理解为何金人不趁势南下这一决定 。 首先是金朝的内部原因 。 从军事的角度讲 , 自1114年起兵至1142年 , 金人一直处于长期的战争状态 , 原有的精兵良将在战争中死伤惨重 。 金人在许多战事中不得不依靠战斗力低下的汉人仆从军 , 这使得金军的作战效能大为降低 。

“撼山易 , 撼岳家军难”!岳飞去世 , 金人为何不趁势而下?// //

虽然金人在绍兴十一年冬季击败宋军 , 先后占领了泗州、楚州、濠州等地 , 但由于长期作战 , 金军兵势不振 , 后勤补给困难 , 再加上天气等原因 , 因此厌战气氛浓厚 。 甚至金人出现了“宰杀骡驴 , 相兼为食” , “辎重俱尽 , 有食奴婢者”的极端现象 。 在金军停止进攻 , 撤军清点时 , 其发现辎重骡马仅余四成 , 奴婢则十无六七 。 面对这样的情况 , 一向主张对宋用兵的金将宗弼(金兀朮zhu)在听闻宋军即将挥师北上时 , 竟然“大惧 , 乃遣(萧)毅 , 与(魏)良臣等偕来(议和)” 。

再加上虽然金军占领了中国北部大部地区 , 但是金人在这些地方的统治并不稳固 , 各地抗金势力如春日野草般层出不穷 。 金人因此不得不分散部分兵力去平定义军 , 这也在一定程度上削弱了金军的前线军力 。 因此无论岳飞是否被杀害 , 在绍兴十一年时 , 金人已然无力对宋军发动全面进攻 , 只能与宋军隔江对峙 , 保证自己已占有的领土不被宋军收复 。

“撼山易 , 撼岳家军难”!岳飞去世 , 金人为何不趁势而下?// //

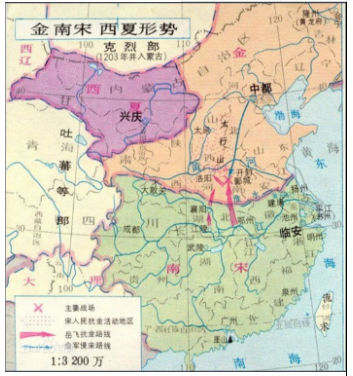

宋金西夏形势图

其次则是政治上的原因 。 战争是政治的延续 , 每一次战役的发动都要受到政治这双无形之手的操控 , 一旦操控这双手的大脑出现问题 , 那么战争的前景定然不会明朗 。 随着宋金战争的进行 , 金朝内部的权力斗争也日趋激烈 。 掠夺来的土地与财富如何分配 , 越来越多的军队由谁控制 , 中枢权力由谁主导 , 都是金朝贵族们所关心的问题 。 围绕着这些问题 , 金朝贵族内部的矛盾逐渐凸显出来 。 仅在绍兴八、九两年时间内 , 就爆发了挞懒夺权与宋议和 , 金熙宗、宗弼杀挞懒与宋开战这样重大政治决策上的反复 。

在金熙宗上台后 , 着力推行中央集权 , 希望削弱贵族和军阀权力 , 建立一个强有力的中央政府 。 然而在宗弼领兵南下时 , 金熙宗的支持者宗干病逝 , 这导致金朝内部皇权派的势力被极大削弱 , 金熙宗加强皇权的举措面对危局 。 在此情况下 , 宗弼不得不考虑班师回朝 , 辅佐金熙宗 。 总之 , 金朝内部亦非铁板一块 , 围绕着权力和财富 , 皇帝、官僚、贵族、军阀之间互相倾轧 , 削弱了金朝的自身实力 , 这也是金军没有在绍兴十一年岳飞死后趁势南下的重要原因 。

在宋朝方面 , 虽然在战争开始时宋军的战斗力远不如金军 , 但宋军在战争中学习战争 , 经过长期磨炼 , 战斗力能够得到一定程度的提升是无须多言的 。 宋朝在重建政府的同时 , 也在一步步的推行收兵权的措施 。 传统观点认为 , 收兵权主要是帝王为了加强中央集权 , 巩固自身统治的措施 。

“撼山易 , 撼岳家军难”!岳飞去世 , 金人为何不趁势而下?// //

但是在南宋初期的特殊时期 , 由于各地军队大多数是在战争中崛起的家军 , 只听命于一个统帅 。 再加上各地家军都有自己的财政系统 , 使得能够他们独立于中央 , 因此许多将领拥兵自重 , 并且随时都有反叛的危险 。 建炎年间的苗刘兵变和绍兴年间的淮西兵变就是此例 。 一群随时都有可能叛变的军队 , 肯定不是一个新兴政府能够依靠的国防力量 , 所以对南宋政权来说收回兵权是巩固国防的重要举措 。

更要命的是 , 军队的私家化造成了军令不一 , 号令不严的情况 , 这使得在很多场战斗中 , 出现了由于将领之间不和导致战斗失利的情况 。 如在绍兴四年 , 金、伪齐联合攻宋 , 宋高宗明令张俊与刘光世援助韩世忠 , 协同作战 。 可张、刘二人却不听号令 , 导致金军攻陷滁州 , 并准备造船南渡 。 次年正月 , 为解决三人不和的问题 , 宋高宗甚至亲自召见三人 , 劝说三人以大局为重 , 可并无多大效果 , 三人仍然各行其是 。

面对这样的局面 , 宋高宗在秦桧等人的协助下一步步收回兵权 , 先是将各地家军整合起来 , 建立以皇帝为核心的行营护军体制 , 即家军联合体 , 明确了皇帝的最高指挥权 。 其次就是借柘皋之战胜利论功行赏的契机 , 先任命张俊、韩世忠、岳飞三大家军首领枢密使 , 枢密副使之职 。 再令三人麾下的部队各自独立 , 由各军的偏裨将领统领 , 将各军分而化之 , 直接听命于皇帝 , 成为禁军 。 至绍兴十一年岳飞被害时 , 此工作基本完成 , 这也是韩世忠被免职 , 岳飞被害后 , 为什么各自的家军没有出现大规模兵变的重要原因 。

由于宋高宗与秦桧在与金人作战时极力推行防御战策略(即只反击不反攻) , 相对来说 , 没有进攻战那么依赖将领的个人能力 , 因此兵权的收拢很大程度上抵消了大将被罢用带来的负面影响 。 伴随着兵权的收拢 , 各地家军手中的财权也被收归中央 。 政权的稳固 , 禁军制度的重建 , 财政权的统一 , 诸多有利因素将南宋政权送入正轨 。 绍兴十一年夏收兵权的历史意义 , 除了封锁家军造反的可能性 , 也使对金战争更趋近秦桧所拟想的防御战 。 绍兴和议与收兵权、岳飞之死 , 皆与绍兴十一年四月收兵权工作的历史意义有着无可置疑的关联 。

由于宋金双方都各有难处 , 无法维持大规模战争 , 因此在和议这一点上双方可以说心照不宣 。 因此与秦桧、宋高宗谋害同时进行的是宋金绍兴和议 , 伴随着岳飞之死 , 南宋与金的和议工作逐渐进入正轨 。 对金朝来说 , 和议休兵是重整内政 , 再作它图的好时机 。 对南宋来说 , 和议为建立一个稳固政权提供了良好的外部条件 。 自此之后 , 宋金双方获得了近十年的喘息机会 , 南宋政权由此进入一个逐渐稳固的新时期 。 只不过这一时代的开启是以岳飞为代表的爱国忠良的牺牲与无数百姓的血泪为前提 。 当然 , 对于赵构秦桧这样的南宋统治者 , 是不会把这些牺牲与血泪放在心上的……

推荐阅读

- 别不信,最早把牡丹叫“国花”竟然是她!

- 本命年不顺利,要挂红“辟邪”,为何人们这么认为?

- 历史上诸葛亮究竟是否有过“七擒七纵孟获”?

- 秦朝那个信奉“老鼠哲学”的人,后来怎么样了?—鼠年说鼠(8)

- 中国最“富”两大隐形家族,后代沉寂多年,如今改变了大半中国

- 返京者深夜有家难回:“硬核防疫,以人为本”,为何这并不矛盾?

- 古代名画里的“女主角”,每个都是一段历史

- 河北的省级博物馆为何叫“河北博物院”,而不是“河北省博物馆”

- 历代皇帝为何自称“朕”?恍然大悟!

- 《出师表》成为千古“至文”,历来为忠良义上推崇和传诵